メディアコミュニケーション学部

こどもコミュニケーション学科

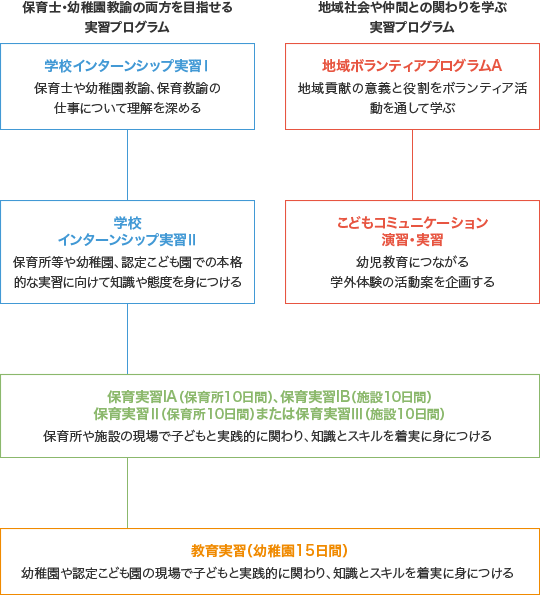

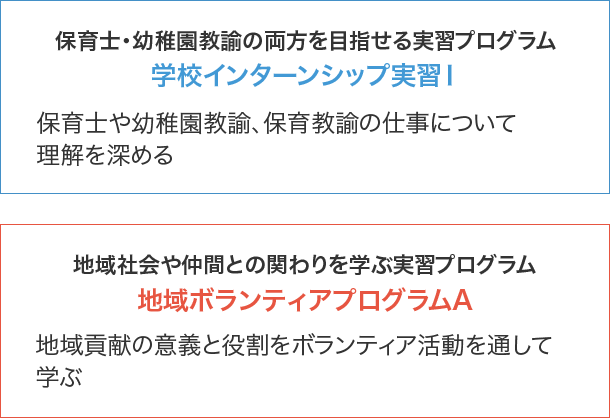

教室で理論を学び、実習科目やボランティア活動を通じて実体験と経験を積み重ねて、

子どもと保護者と保育者、さらに地域社会をつなげる力を磨きます。

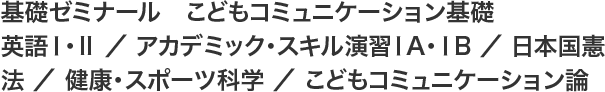

基礎ゼミナール こどもコミュニケーション基礎

英語I・II / アカデミック・スキル演習ⅠA・ⅠB / 日本国憲法 / 健康・スポーツ科学 / こどもコミュニケーション論

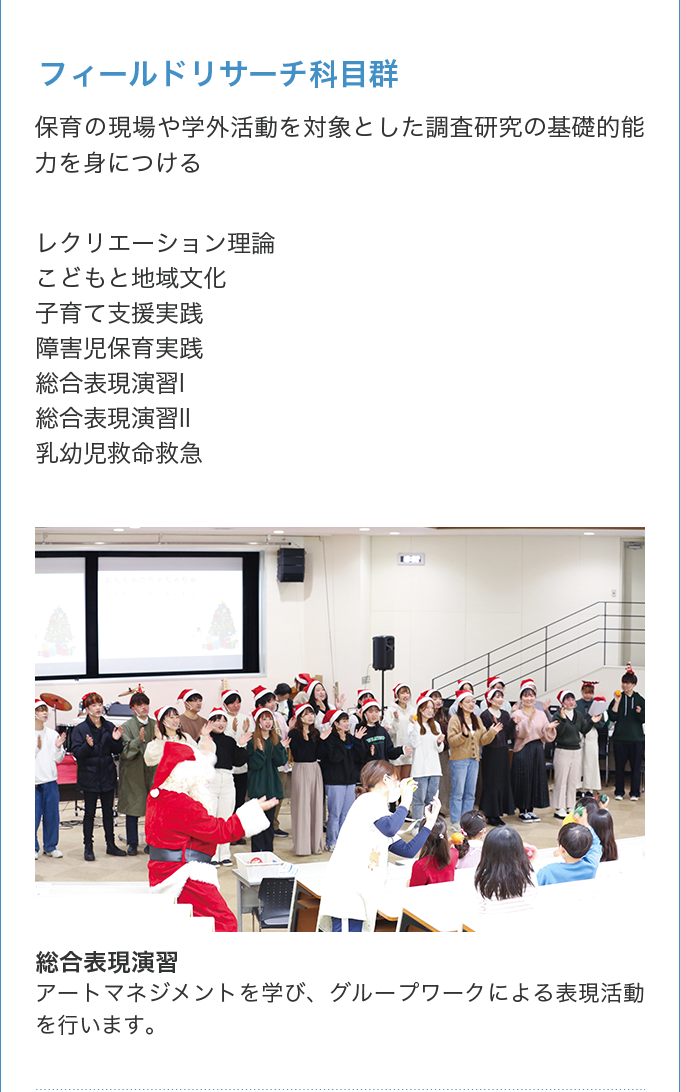

こどもコミュニケーション演習・実習 /

アカデミック・スキル演習ⅠⅠA・ⅠⅠB

専門ゼミナール

卒業研究

子どもが健やかに育つために、大人は何ができるだろうか――保育学は、この問いへの答えを探究する学問です。思想、制度、歴史、内容・方法論、子ども理解、遊び・生活論、保育者論、子育て支援など、扱う内容やアプローチはさまざまですが、「保育の実践を前提に」という点は変わりません。胎児期から幼児期までを対象にする保育において、何を大切にするのかを自問することは、自分自身の成長にもつながっています。

幼児教育は、子どもの遊びを核とした「楽しさの原理」、遊びに没頭する「集中の原理」、五感の「感性の原理」に基づいています。幼児期の子どもは、主体的な遊びを通して多くのことを学びます。周囲とのコミュニケーションを通して、知識や技能、思考力や判断力、表現力、さらには学びに向かう力や人間性を身につけていきます。幼児教育学では、こうした教育的意義が明瞭になる幼児期の成長・発達・学び(遊び)などを研究対象として、幼児期の学びを支える方法や環境、教材、関わり方などを探究します。

必修科目には履修年次を①②③と付しています。

(◉)保育士資格のみの必修科目。(◉)幼稚園教諭一種免許状のみの必修科目。(◉)保育士資格および幼稚園教諭一種免許状の両方の必修科目。

科目名における「こども」と「子ども」の混在は、課程認定申請に伴うものです。こども、子どもの表記の違いは、それぞれ文部科学省、厚生労働省の定める科目名に準じています。