メディアコミュニケーション学部

マス・コミュニケーション学科

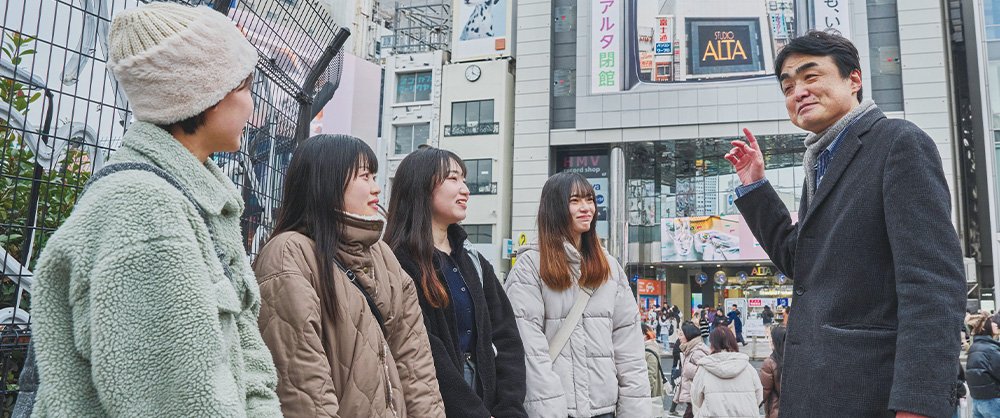

芸能、放送、舞台、映画、音楽などのエンターテイメント領域を扱う西条昇先生の授業。街を歩き、エンタメゆかりの地を訪れるからこそ感じられることも。

テレビや映画、マンガ、あるいはWeb媒体などあらゆるメディアは、そこで展開される「コンテンツ」があって初めて成立します。そして現在、テレビ番組、映画作品、音楽、お笑い、アイドル、アニメ、マンガ、ゲーム、あるいはテーマパークやキャラクターなど、魅力あるエンターテインメント・コンテンツが、日本国内はもとより世界中の市場(マーケット)で広く求められています。本コースでは、こうした多様なコンテンツとエンターテインメント産業について理解を深めるとともに、学問的分析の方法と、各コンテンツ制作のスキルを学びます。

「演習・実習」(1 ~ 3年次)や実習系科目、そして「専門ゼミナール」(3年次)では、コンテンツの制作技術と制作・流通マネジメントの手法を、作品制作や現地調査

の実践を通して身につけることができます。指導にあたるのは、テレビ番組や映画などの制作に携わってきた豊かな経験を持ち、学問的アプローチでエンターテインメントを研究してきた先生たち。理論とスキルの両面からエンターテインメント・コンテンツの「つくり手」としての力を培い、実社会においてコンテンツを制作・供給する現場で活躍できる人材を目指します。

| 必修科目 | 指定科目 | 選択科目 |

|---|---|---|

| コミュニケーション学概論 メディア学概論 マス・コミュニケーション論Ⅰ・II マスコミ学基礎 マスコミ学応用 アカデミック・スキル演習ⅠA・ⅠB アカデミック・スキル演習IIA・IIB プレ・キャリアゼミナール 専門ゼミナール キャリアゼミナール 卒業研究 |

メディアリテラシー メディア史 取材学 人工知能概論Ⅰ・II 時事問題Ⅰ・II メディアの法と倫理 |

情報活用論応用 情報社会とメディア エンターテインメント論Ⅰ・II ポピュラーカルチャー論 バラエティ番組論Ⅰ・II 音楽産業論Ⅰ・II アイドル論 お笑い論 マンガ制作基礎Ⅰ・II デジタルコンテンツ特論/実習 大衆演芸史 表象文化論 マンガ・アニメ文化論 表現文化 |

一般向けイベント企画・実施

芸能史・アイドル史を専門とする西条昇先生の専門ゼミでは、エンターテインメントをアカデミックに楽しめる、特別講義とウォークツアーをパッケージにしたイベントを開催。専門ゼミの自主的な学修を発展させて、実践的な取り組みに挑戦する機会も豊富です。

2024年度は『西条昇教授と歩く タモリが新宿にいた頃

2024年度は『西条昇教授と歩く タモリが新宿にいた頃Student Voice

「演習・実習」ではドラマ・映画などの企画を考え、企画書を作成してプレゼンに挑戦。たくさんアイデアを考え続けたことで企画力を養うことができ、日常生活の中にある「おもしろい」を発見しやすくなったと感じています。また専門ゼミでは、ゼミ主催のイベント開催に向けて企画を考え、ロケーションの確認やホームページ作成、宣伝動画の撮影や編集などの役割を分担しながら取り組んで、イベントがどのようにつくられているのかを、実践的に学ぶことができました。